Многие из нас любят мультфильмы "Пластилиновая ворона", "Падал прошлогодний снег" и, конечно, побившую уже все возможные рекорды "пластилиновую" заставку к "Спокойной ночи малыши". Их "отцом" является замечательный киевлянин Александр Татарский. Но у него самого тоже был не менее замечательный отец… который взрывал Киев

Михаил Семёнович Татарский родился 3 августа 1920 года в Киеве. Первые годы своей жизни он прожил в старом аварийном доме на улице Предславинской, за Николаевским костёлом. В 1937-40 годах он учился в Ульяновском высшем военном училище "Техники особой секретности" – сокращённо ТОС. После этого служил сапёром в спецподразделениях ТОС. В их задачу входило минирование объектов при отступлении. Судьба его сложилась так, что в июле-сентябре 1941 года, когда Киев готовился к сдаче, Михаилу пришлось минировать родной город.

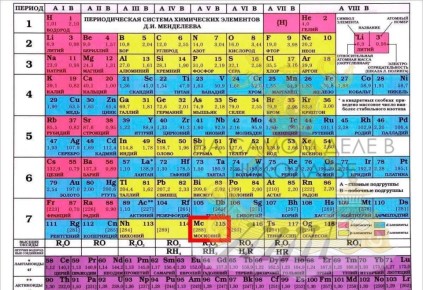

В 1929 году на вооружение РККА были приняты разработанные Остехбюро радиотелемины "БЕМИ". Многие, наверное, смотрели фильмы про Джеймса Бонда, где присутствует сумасшедший профессор из секретной лаборатории. В ней для суперагента 007 разрабатывают специальную шпионскую технику и оружие. В СССР с 1920-го года такая "лаборатория", а точнее целый НИИ, на самом деле был, и назывался он Остехбюро. Этот НИИ разработал много уникальных вооружений и приспособлений, например, диверсионную миниатюрную подводную лодку, и мины, которые взрывались по радио. Вот их-то в 1941 году и устанавливал секретный взвод спецминирования Главного военно-инженерного управления, которым командовал ст. лейтенант Михаил Татарский. Всего минировали Киев три таких взвода.

Мина представляла собой два ящика. В одном находился аккумулятор, во втором – мина, которая принимала сигнал. Частота его для каждой мины была своя, и, приняв его, мина инициировала взрывчатку. Чтобы аккумуляторы подольше не разряжались, мина работала на приём не постоянно, а с определённой периодичностью. К ней вел провод-антенна, длиной до 50 метров, который мог и замуровываться под штукатурку в стены, и проходить через дымоходы и вентиляционные отверстия, и прикапываться на небольшой глубине в землю.

Михаил Татарский вспоминал об этом эпизоде своей жизни:

"Действовать нам приходилось преимущественно ночью. Бойцы были одеты в обычные робы сантехников, размещались в палатках. Во взводе спецназначения – две автомашины с радиостанциями, несколько грузовиков, мотоцикл с коляской… Выкопанную землю ссыпали в мешки или на плащ-палатку очень аккуратно, вениками подметали мельчайшие кучки. Радиоуправляемые мины и фугасы мы устанавливали на протяжении августа-сентября 1941-го на всех участках фронта. В частности, на Житомирском шоссе, около Мышеловки, Совок, около хутора Красный Трактир, в районе Сырца. Все заряды сработали нормально, по радиосигналу. А в Киеве было значительно тяжелее… Но всё же своё задание выполнили успешно…"

Первые взрывы в Киеве начались уже 19 сентября, когда наши войска оставляли Киев. Обычными минами с часовыми механизмами или подрывающимися по проводам были подорваны водокачки, районная электростанция на Рыбальском острове, железнодорожные Дарницкий, Петровский, деревянный Наводницкий мосты, и мост имени Евгении Бош, построенный на быках старого Николаевского моста 1853-го года по проекту Евгения Оскаровича Патона.

Затем немцы вошли в Киев, заняли его здания, открыли на перекрёстке Крещатика с Прорезной в бывшем кинотеатре "Спартак" комендатуру, а в бывшем "Детском мире", через улицу – офицерскую гостиницу. 24 сентября всё это взлетело на воздух. В результате разбушевался пожар, который вызвали хранившиеся на чердаках домов бутылки с зажигательной смесью. Ими планировали при защите Киева отбивать уличные атаки вражеской бронетехники. Выгорел весь центр города.

При отступлении из Киева 37-й армии генерал-майора Андрея Андреевича Власова (того самого) Михаил Татарский попал в плен, из которого его освободили только в 1945 году. После этого почти год он провел в т.н. лагере очистки, где его, бывшего офицера, проверяли на сотрудничество с немцами и другие прегрешения перед страной. Однако ничего найдено не было, и Михаила Семёновича вернули служить в армию.

После войны Татарский получил в комнату коммунальной квартире в доме по адресу улица Кирова (современная Грушевского), 4. Во время восстановительных строительных работ (их вели пленные немцы) на балконе в этой комнате установили подъёмный кран типа "Пионер" и все стройматериалы поднимали им. В результате балкон нагрузки не выдержал и пошёл трещинами. В ответ на обращения Татарского в соответствующие службы ему предложили просто замуровать балконную дверь. Решение было "гениальное", особенно если учесть, что выход на балкон был в комнате единственным источником света. Поэтому Михаил Семёнович красной краской нанёс на балконе черту, за которую нельзя было заходить, и семья продолжала им активно пользоваться.

Командиром у Татарского был некий подполковник-интендант Георгий Степанович Рыбащук, который умудрился с Дальнего Востока отправиться в Карелию накануне событий на озере Хасан и на Халхин-Голе. Перед самой Финской войной Рыбащук отбыл обратно на Дальний Восток, где пробыл всю Великую Отечественную войну. Перед Советско-Японской войной он перевёлся в Германию. Рыбащук утверждал, что все назревавшие военные катаклизмы он "чуял ж…й", и, исходя из этого, к "мнению" этой части его тела все прислушивались.

После войны Рыбащука назначили командовать в Киеве лагерем военнопленных. На них он неплохо зарабатывал – пленные немцы-художники писали для разных нужных людей картины, а столяры – делали мебель. Немцев за это хорошо кормили и давали поблажки. Вот у такого человека Татарский и служил после войны замом.

Раз в месяц Рыбащук получал зарплату (+доплату, +деньги за награды), которую делил на шесть кучек денег. На первую часть он покупал ж/д билет в один конец до любого города страны, каждый раз нового. Вторая кучка шла на сытую жизнь в вагоне-ресторане поезда, который подполковник покидал только, чтобы поспать. Третья, самая крошечная, шла на телеграмму с места прибытия, адресованную жене. Она была лаконичная, например: "Я в Одессе". Затем Рыбащук занимал угловой столик в круглосуточном привокзальном ресторане и сидел там от нескольких суток до недели, пока за ним не приедут. Сидел не просто так – пил, не просыхая, на это шла четвёртая кучка.

В части три зама с "нетерпением" ждали, когда жена их начальника сообщит, где находится их "любимый" подполковник. Два зама, старшие по званию, отправляли третьего, самого младшего, за казённый счёт "выколупывать" Рыбащука и доставлять домой – им был Татарский. Приехав на место он, за казённые же деньги, покупал себе и начальству билеты на обратный путь, который Рыбащук также проводил в вагоне-ресторане, на что шла пятая кучка. Шестая по прибытии сдавалась жене "на жизнь".

Михаил Семёнович этой своей обязанностью тяготился, и, в конце концов, добился демобилизации. Так Рыбащук, которого тоже вскоре из армии убрали, превратился в просто соседа по квартире, у которого, правда, была не одна комната, а две.

На "гражданке" Михаил Татрский приобрёл необыкновенную профессию – начиная с 1953 года он работал в Киевском госцирке заведующим постановочной частью. Тогда же он начал писать для цирковых клоунов сценарии их реприз. Причём одним Киевом дело не ограничивалось. Его заказчиками стали клоуны всесоюзного, да что там всесоюзного – мирового масштаба: "Карандаш", Юрий Никулин, Михаил Шуйдин.

Великий "Солнечный клоун" Олег Попов однажды подарил Татарскому очень ценившийся в то время радиоприёмник "Грюндиг", с ним получилась любопытная история. Кто-то из чиновников решил, что советские циркачи после гастролей за рубежом очень страдают от того, что работают во враждебной капиталистической среде, и чтобы восстановиться их нужно отправлять после возвращения на гастроли… в Сочи. Там, в аэропорту Адлера, Олег Попов забыл купленный им в Западной Германии роскошный приёмник с корпусом из кожи. Его нашёл водитель местного автобуса, обнаружил на корпусе автограф любимого клоуна и отнёс в цирк. Попов растрогался… и подарил радиоприёмник Татарскому, потому что это было как раз 3 августа 1960 года – его 40-летие.

Какие-то местные грузины предложили Михаилу Семёновичу поменять один импортный "Грюндиг" на два отечественных приёмника "Атмосфера" и "Гауя". Конечно, Татарский отказался, и тогда ночью какой-то неизвестный попытался выкрасть приёмник из номера, перебираясь с балкона на балкон гостиницы. Однако его вовремя заметил Татарский-младший и заставил ретироваться преступника пронзительным криком.

Михаил Семёнович дружил с Юрием Никулиным. Тот, зная, что у Татарского испорчено зрение, писал ему специально крупными буквами. Однажды, когда тот читал очередное письмо прославленного клоуна в Киевском троллейбусе, какая-то женщина заметила, что сидящий с ней рядом человек читает письмо от самого Никулина. Оказалось, что это женщина-врач из военкомата, которая решает отправлять с пороком сердца младшего Татарского в армию, или нет. Узнав, что любимый клоун и артист знает Сашу и передаёт ему привет, она сказала Михаилу Семёновичу, что пусть лучше Саша получает высшее образование. Кстати, они с Никулиным в переписке его отца всегда обменивались свежими анекдотами.

С 1963 года Михаил Семёнович стал помимо цирковых реприз писать и сценарии к мультфильмам для знаменитой студии Киевнаучфильм. Его авторству, например, принадлежит половина серий "Приключений Парасольки" – забавного обывателя-недотёпы, который постоянно попадает в какие-то комические ситуации. Нужно отметить, что каждая серия представляет собой целый коллаж из клоунады, некоторые эпизоды которой вполне могли бы ставиться на цирковой арене. Так что Татарский, в принципе, делал ту же работу, что и раньше, только заказчик был другой, специфика которого позволяла давать бо?льшую волю фантазии. Затем с 1989 года появился цикл из трёх серий про трёх Паньков (1989-1991).

Конечно, с таким отцом, Александр Михайлович был просто обречён стать мультипликатором. Он им и стал. Успел прежде, чем уехать из Киева, поработать под началом Давида Черкасского, над "Приключениями капитана Врунгеля" (1979) и множеством других мультфильмов Киевнаучфильма. Он бы ни за что не оставил родной город, но местные чиновники не давали ему самостоятельной работы.

Конечно, Михаил Семёнович радовался последовавшим затем успехам сына и гордился им. Он ушёл из жизни в 1998 году, прожив долгую счастливую жизнь.